|

|

|

|

近代の秘密 ■1900年に夏目漱石はイギリスに渡航した。1867年生まれの彼とぼくとの間には、ほぼ100歳の差がある。100年前イギリスで彼が見たものは何だったのだろう、そして彼にとっての日本とは何だったのだろう。 ■坊ちゃんの時代は、まさに近代と前近代の相克の時代だった。日本は、近代という異質な文化に直面し、いびつにきしみはじめていた。いうまでもなくその近代とは今につながる一連の時間である。漱石の悩みは、100年たった今でも同時代的な新鮮さを失っていない。 ■これからさき近代は、どこまで勝ち続けるのか。ポストモダンは本当に後・近代となりうるのか。いや、もっとストレートに言えば、そもそも近代とはぼくにとって敵か味方か、利用しうるのか破棄すべきか、乗り越えられるのか取り込まれるのか・・・。ああ、こんなふうに二元論で割り切っちゃうこと自体、近代的発想だよね。 ■フィールドをとおして非近代のまなざしを持ってしまったぼくにとって、近代のいかがわしさも、近代が切り捨てた多様性もすでに看過できない問題だ。近代を支えるシステムが幻想のイデオロギーにすぎないことにも気づいている。こんな近代に一生ささげるつもりはない。

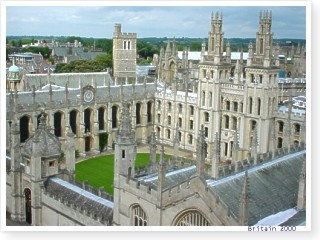

■江戸時代を知る漱石もまた同じ葛藤の中にいたはずだ。箱根より西に行ったことがない清や、義理堅く曲がったことが大嫌いな坊ちゃんは、江戸の体現である。俗物的なモダニストである松山の教師たちも実は江戸を引きずっている。しかし、この不協和音はまったく美しくない。 ■今、オックスフォード大学にいる。1249年に創設されたユニバーシティカレッジは世界の大学の先駆けである。イギリスではすでに近代は13世紀に始まっているのだ。近代が邁進した恐るべき「知」の集積の歴史がここにある。 ■オックスフォードの建物は、そのアンティックな外見を残したまま、中には最新型のシステムが組み込まれている。これは実に象徴的である。そして、イギリスの町並みや人の暮らしは土着である。イギリスは土着のまま美しく近代化している。

■いいや、本当にイギリスが美しいかどうかの判断はもう少し待とう。なにしろ、まだついたばかりなのだし。 |

|

大学の秘密 ■大学についてさっそく身分証明書をつくった。インスタント写真と一枚の申請書類からすぐにプラスティック製の顔写真入りカードをつくってくれた。 オックスフォード大学では、こういう手続きは非常に早くて能率がいい。世界中人が来るから作業に手なれているのか、あるいはこれが近代イギリスの底力なのか。 ■身分証明書を受け取るときに「宣誓」というのをやった。世界中の言語で書かれた誓詞の冊子があって、係りの人を前に自分でそれを読み上げるのだ。 「英語でするか?」と聞かれたので、「ソロモン諸島語がいいな」といったら、笑って日本語のページを開いてくれた。内容は、本を持ち出しませんとか、図書館で火を使いませんとか、そんなので原稿用紙一枚くらい。実際には大したことは書いてなくて、ただの形式にすぎない。 ■しかしこの言葉による誓いの形式というのもなかなか侮れない。結婚式のあれと同じである、自分の言葉には自分で責任を持つべしという、契約という形で近代化された言霊信仰である。まったく油断も隙もない。近代や、おそるべし。

■ぼくの待遇である客員教授 Visiting Professor というのはなかなか恵まれている。まず大学の図書館の本が自由に閲覧できる。そして博物館の資料へのアクセスも認めてもらった。電話や専用線でつなげるインターネットのアカウントももらったし、研究室に机もある。そして、さまざまな講義やセミナーにも参加し発表もできる。

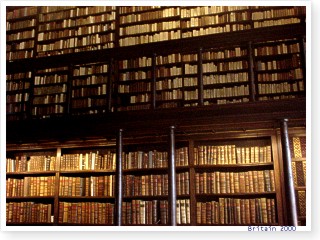

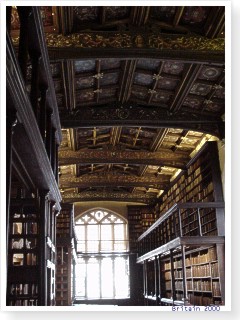

■「ちょっと見ていくか?」とカウンターパートの教授に案内された図書館の中は、圧倒的な景観であった。頑丈な石造りの建物の中にはところせましと天井まで本が並べられている。「必要な本があったらどれでも好きに閲覧していいから」。その言葉に恥ずかしながら思わず興奮してしまった。英語が日本語みたいにわしわしと読めたらいいのに、いやいや、ひんやりとした石の部屋の中でいにしえの知恵を解読していく作業も悪くはない。この部屋の雰囲気、映画「薔薇の名前」のワンシーンを思い出す。ここにこもりたい、その快楽やいかばかり、あるいは沢庵和尚によって書庫に閉じこめられた宮本武蔵の心境か。

■一番大きなボードリアン図書館(Bodleian Library)には数百万冊の蔵書があるという。さらに理化学系のラドクリフ科学図書館(Radcliffe Science Library) は、地上の建物のほかに中庭の芝生の地下が図書館になっている。所属の研究室にも図書館がある、文化・社会人類学の図書館と生物人類学の図書館。 なんだかとてもうれしい。ひさしぶりの強敵を前に小躍りしたい気分だ。 「知識というのはこういう具体的な姿を持っていたんだなぁ」と、あらためて感心した。アームチェアー(安楽椅子)派の学者の気持ちも少し分かるな。 もちろんぼくはフィールドワーカーから転向するつもりはないのだけれど。

■文字という形で知識を集める行為は、ある意味で、物そのものを集める行為よりも強欲な気がする。物から写真へ、写真から言葉へと、知識の形態は記号化され表層化される。学問のオーソドックスな機能は、そうやって「乾燥」させたあらゆる事象に名前をつけてそれを分類し、整理する作業といえる。 むろん、ぼくも自身またそうした作業に荷担しているわけであるが、ここまではっきりとそれを主張している町を目の当たりにすると、その欲望実現の執念に不思議な感慨すら覚える。

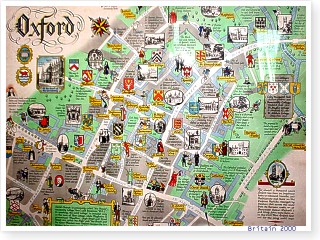

■オックスフォードは町の中のいたる所に大学のカレッジや研究施設がある。 ロンドンからテムズ川をさかのぼったこの場所に、どういう理由でこんな空間ができあがったのか歴史的な経緯はよく知らないが、明確に世界のあらゆる知識を集約しよう強い意志を感じさせる町づくりである。

■ユニバーシティというのは実はオックスフォードの町の中にあるカレッジの集合体をさし、それぞれのカレッジは独立して運営されている。そしてここの教員や学生は、カレッジと学部の両方に所属することになる。たとえばぼくは生物人類学研究室(Inst. Biological Anthropolog)のメンバーであるが、同時にセントクロス(St.Cross)カレッジにも所属している。このふたつの立体的な網の目が、学際的な交流を活性化させる。 ■1249年に創設されたこの大学が、こうしたネットワークを意識した構造を持っていることに、非常に驚きを感じる。オックスフォード大学の呼称はあくまでも、University of Oxford であり Oxford University ではない。オックスフォード大学という単体の大学は存在せず、カレッジ間の統合体が一般的な呼び名となっているにすぎない。つまりこのネットワークこそがまさに大学のユニバーシティ(一連の uni 回るverse ところ ity)たるゆえんなのである。 ■そして今や、ユニバーシティの網の目は、まさにユニバーサル(世界的)となり、世界中の大学間の交流がすすめられている。「興味があれば聴講してください」とわたされたセミナーとレクチャーのリストには、さまざまな国の研究者が名を連ねていた。英語という独占的な言語によるハンディキャップはあるにしても、はたして日本の大学はどこまでユニバーサルになれるのだろうか。(このままでは、知の蓄積と交流の場としてインターネットの方が先にユニバーサルになりそうだぞ、大学や危うし・・・) オックスフォードの大学マップはここ。歩いて回れる小さな町です。 |

|

セミナーの秘密 ■生物人類学研究所というのは、町の中心からバンブリー(Banbury)通りを10分ほど北に行った右手にある。通りを挟んで向かい側が、文化・社会人類学研究所だ。理系や文系という分野に関係なく人類学という枠でこうして身近に交流がもてる環境は非常に恵まれていると思う。

■ふたつとも3階建てのこじんまりとした建物で、さまざまなカレッジからスタッフが集まって構成されている。外見はちょうど京大の人類研旧館(「狂人国際蜘蛛乃巣広報」86・103参照)によく似ている。「日本の大学の研究所は、かつてこういう建物をモデルにつくられたのだなぁ」と再認識する。 ■しかしやはり惜しむらくは、京大人類旧館である。今にして思えば、あの研究環境はなかなか理想的であった(天井が高く冬は寒く、夏はヤブ蚊がたくさんいて)。すでに人類研は動物学教室のでかい建物に吸収されてしまって見る影もない。人類学の矜持も同時に失われていなければよいが。たぶんイギリスであったら人類研はあのままずっと(あと500年くらいは)独立してたはずだ。 ■それにしてもオックスフォードは京大の周辺の雰囲気に似ているとおもう。 もちろんこれも京大がまねをしたのだろうけど。古い町の中にキャンパスと研究所が建ち並び、近くの古くさい店に学生たちがたむろするあたりとか、たくさんの自転車が道を走り回っている様子とか、大学の中を観光客がうろうろしてるところとか、ちょっとくつろぐのにちょうどいい河川敷とか、みんなすぐに信号無視して道路を横断するあたりとか。 むろん違うところも多いのだが、町の規模や道の感じは、東京よりも京都という気がする。 ■うーん。なんだかイソップの「牛とカエルのお母さん」の寓話みたいだなぁ。 無謀な見栄はりはむなしくなるので、閑話休題。 ■そんな雰囲気の研究室にいま通っている。着任した1日目が木曜日で、ちょうどセミナーの日であった。そして、着くなりいきなりふたつのセミナーに参加した。一つは人類研主催のもので、カーディフ(Cardiff)大学の Mike Buford 氏の発表。タイトルは "non-invasive genetics and primate molecular ecology"。もう一つはセントクロスカレッジ主催のセミナーで、発表者とタイトルは忘れたが、カンガルー島にすんでいた最後のタスマニア人の歴史社会学的な研究報告。非常に分野の違う研究だが、どちらもぼくにとっては関心のある問題だ。 ■貧しい英語能力しか持たないぼくにとって、セミナーの発表を理解することはなかなか難しい。しかし皮肉なことに専門用語がとびかう前者の発表のほうがまだ理解しやすかった。ドミナント(dominant)なオスとサブアダルトメイル(subadult male)オスのリプロダクティブサクセス(reproductive success) がどうのこうのとか、PCRを利用した体毛の染色体によるパターニティ(paternity)判定とか、聞き慣れた言葉が耳に残る。 ■そもそもタイトルにある分子生態学(molecular ecology)ってはじめて聞く言葉だけど、分子レベルの生態学のことかな、それとも生態学的手法で遺伝子の研究をする事かな。話の内容的には後者の気がするけど、どうなんだろ。 ギボンやオランウータンの体毛による父子判定の報告なんかをしていた。 ■オックスフォード大のセミナーは、日本のゼミの感じとは少しちがって、複数の教官が出席しているし、発表者も別の大学の教官であることが多い。むしろ合同ゼミの特論や研究会といった感じである。発表時間は約1時間でプレゼンテーションもコンピュータ(パワーポイント)やスライドを使って学会発表なみにである。 ■セミナー室も、薄暗い回廊を歩いた先の、なんなのかよくわからないでかいドラがおいてある部屋の奥にあったりして、ちょっとおごそかな雰囲気だ。 しかも、参加者のテーブルにはワイングラスが並べてあって、それを飲みながら発表を拝聴するという趣向である。発表の内容がよく理解できないぼくとしては、とりあえずこういう表面的な部分だけでもぜひ自分のゼミに取り入れようなどと、ばかなことを考えるのだった。ワインではなく泡盛がいいな。ウトゥーリしながらコメントいうとかね。 ■発表のあと出席している何人かの教員を紹介してもらっていると、世話役の方から滞在中にセミナーで一度研究発表してくれと依頼された。とってもありがたい話だ。「喜んで」と返事したものの、1時間も話すとなると準備が大変だな。スライドなんかを日本から持ってきてたらすこしは間が持つのに、しまったな。 |

|

セミナーの秘密2 ■昨日もセミナーだった。出産時の比重(kg/m3)と成人してからの心臓病の発現率との相関に関する話題だった。生まれてきたときの比重が相対的に小さくて11歳に相対的に比重が大きいと、心臓病の危険率が高いという。 ■人類研のセミナーでは、ゲストスピーカーの発表が終わったあとに、別の部屋で1時間ほどワインを飲みながら懇親会をする。ほどなく活発な議論がはじまった。この雰囲気って、京都でゼミが終わったときにミックに飲みにいく感じとよく似ている。なんだか、ものを考える世界にすむ人どうしの共通点を感じてうれしい。このワインはけっして聖性とか特権意識とかましてやスノッブな感じのものではなくて、むしろ単純に機能的な意味を感じる。ひと口のワインが人を饒舌にする。

■しかし、それにしても悔しいのは、英語がわからなくて、ぼくがきちんと議論できないことだ。議論は嫌いじゃないし、そういう教育も受けてきた。コメントや質問はあるのだけど、それをうまく伝えられない。こんなに議論好きな連中がここにいるのに。まるで、ガラスの向こうのうまいものを目の前にして食べられない感じだ。ほんとうにはがゆい。あたまの中の考えを的確に表現できない。日常会話ができる程度の英語ではまるで話にならない。自分で言いながら「ばかみたい」に聞こえる。考えてるのは複雑なことなのに、単純なことしかいえない。 ■相手の回答も容赦がない、簡単に言いようがない内容なのだからしかたがないのかもしれないが、とても解りにくい。これは知性の問題ではなく単なる習慣の問題だと思ってみても、やっぱり悔しくて悔しくて、思い出すと夜も寝られない。ここは英語をすらすら話せるのが当たり前の世界である。ぼくは完全な障碍者(ハンディキャッパー)である。海外にいる日本人が開き直って国粋主義者になりたくなる気持ちもわかる。でも、議論がしたい。

■マレーシアのフィールドで村に住み着いて2日目に、若者たちと集まっておしゃべりしてたときのことを思い出す。みんなは楽しそうに話しているのに、ぼくはわけが分からない。その疎外感と不安。あるいは沖縄で漁師たちと飲んだときに、酔っぱらったひとりが島の言葉で問いつめてきて、それに答えられずに喧嘩した夜。 ■でも、あのときはそこにいるだけでよかった。いいようのない孤独にさいなまれながらも、積極的にそこにいられる理由を見つけること、これがフィールドワークにおいてたぶん一番大切なことだ。マレー語もシマ言葉も、時間をかければ少しずつ解るようになった。毎日いやおうなく接していれば、人間、そういう能力があるらしい。 ■だいたいどこに行こうと、話好きな性格はなかなか変えられないのだから、それがまあ、唯一の救いだ。いま「英語アカデミック村」というところにフィールドワークにきていると思えば気が楽か。ああ、でも悔しい。ここの村人はなかなか厳しい。バカと思われたくない!

|

|

パーティの秘密 ■定期試験も終わり、学年末に入った。夏至の日の midsummer party に始まり、連日パーティが続く。昨日は、カレッジのパーティ。今日は人類学デパートメントのパーティ。こちらのパーティがどんなものであるか、興味津々であったが、まあ基本的に日本でわれわれがやっていることと、そう変わらないので安心した。

■夏至の日のパーティはインフォーマルなホームパーティだった、近所の人や大学関係者などをごっちゃまぜに家に招待し、それぞれ家族連れで食べるものと飲むものなどを持ち寄って歓談する。パーティは3時に始まり延々9時まで、のべ20組くらいの家族が出入りした。 ■さきほど、基本的には日本のパーティとそう変わらないと書いたが、決定的に違うことがある。それは、みな立って話をするということだ。パーティといっても全体でまとまってどうこうするということはあまりなく、2人から4人くらいでおしゃべりをすることが多いのだが、グラスと食べ物をもちながら、ずーっとみな立ちっぱなしなのである。むろん椅子は用意されているが、数は少ないし、座る人はあまりいない(アジア系の客が結構座っていたのが印象的だった)。 ■よくも、あんなに立ってられるなあと感心する。立ち話も3時間を過ぎると疲れてくる。 ■もう一つ印象的だったのは、バーベキューをしたのだが、とにかく焼く肉焼く肉みな真っ黒焦げだということだ。どうかしてる。徹底的に真っ黒だ。なんであんなに焼かないといけないのか?狂牛病予防?よくわからない。

■人類学や霊長類学関係者も数人きていた。セミナーの時と違って、話題もずいぶん気楽だ。先週ドイツで霊長類関係の学会があったらしく、「日本からは西田・加納・古市・松沢が来ていたよ」といわれる。「みなよく知ってますよ」というと「世界は狭いね」と喜ぶ。その初老の研究者は霊長類学界では有名な人かもしれないが、残念ながら名前は忘れた。 ■オックスフォードブルックス大学に所属するヘンリーというパキスタン出身の栄養研究をしている人類学者とも話した。ソロモンでの研究の話をすると、「そういえば昨日、日本のソロモン研究者から電子メールで問い合わせがきていたよ」という。日本のソロモン研究者なんてそうそういない、しかも栄養。「その人、ナカザワっていう名前?」ときくと「そうかもしれない」といった。 ■あと、デンマークでラーメンの研究をしている人も来ていた。ヌードルではなくてラーメンという名前でヨーロッパにあの味を伝えるのだと言っていた。 かれはオーストラリア出身だった。出席者はいろいろな国から来ており、イギリス出身者は概して地元の人ばかりだった。「夏のバカンスにどこに行くか」なんて話題も出ており、「メキシコのマチュピチュなんてどうだろう」とか「マレーシアで肉骨茶もいいんじゃない」とか、やはりワールドワイドであった。

■昨日のパーティは、カレッジのパーティでフォーマルなものであった。フォーマルとインフォーマルとなにが違うのかよくわからない。やってることはそう変わらないが、着る服が指定されてるとか、食べてるものが多少上品だとかそんな感じ。スーツネクタイ着用。さすがに焦げた物は出ない。 ■こちらのパーティは研究者ばかりで、カレッジだからそれぞれ研究分野も違う。グッピーの地域による遺伝子変異と行動や婚姻色の違いを研究している動物学者と話をした。グッピーは地域間で遺伝子格差が大きく、非常にバリエーションが高いのに繁殖可能で、求愛行動の系統などを調べるとおもしろい結果がでたという。 ■日本の皇太子(弟か?)がかつて一年ほどオックスフォードにいたらしく、「よくなまず(キャットフィッシュ)の話をしたよ」と彼がいったら、「えっ?プリンスがなまずぅ?」「なんで?」「日本人は魚が好きだから?」とまわりにちょっとうけていた。 ■例によって立ち話をしていると、いろいろな人が自己紹介しながら割り込んでくる。「ねえねえところで、別のグッピーの話を知ってるかい」とか、長々と話を引っ張りながら。それがまた結構くだらないセクシュアルなジョークだったりする。こういうのをこの国ではヒューモアとかいうらしい。バコンと後頭部に関西系つっこみをかましたくなったが、がまんがまん。 ■このパーティでは家族は招待されなかったが、インフォーマルなパーティでは子連れの人もおおい。ただし子供と大人は、いる場所がしっかり区別されている。子供は子供どうしで遊び、大人が話す場所には来ない。これについてはいずれ稿をあらため書くが、この区別は実に徹底している。 ■葵はひとりのお姉さんについてまわり、ひさしぶりにいろいろな子供たちと遊べて楽しかったようだ。「またパーティにいこう」という。立ちっぱなしで、至近距離からのジョーク攻撃に話を合わせるのは、けっこう疲れるが、今日もパーティだ。 |

|

博物館の秘密 ■先週のタイムスによると、最新のイギリスの緑書(green paper:政府試案書)の今後10年間の課題のなかで、イギリスの文化生活の改善のために、国立博物館の無料化が提案されたという。

■もちろんイギリスでは現状でも、大英博物館を始めテートモダンなどの国立美術館は入場料がかからない。とくにこの緑書でターゲットになってるのは科学博物館や自然史博物館だ。 ■サッチャーが推進した自由化政策の時代の反動ともとれるが、必ずしも福利厚生という視点からこの無料化が提唱されているというわけではない。労働党が主導となって作った今回の試案の意図は、文化や教育というのはすべての人々の財産であり、とくに次世代を担う人びとにそれを与えることは、社会的利益にかなうという発想である。

■たしかに立派な施設やお宝をもったいぶって出し惜しみするよりも、積極的に利用して、将来の優れた才能を開拓する方がよほどためになる。もちろんその対象はイギリス人でなくてもいい、でもイギリス人がほかの国の人々よりも多くその恩恵や機会をあずかるという点では国益にもかなう。だから「博物館は単なる娯楽やアミューズメントパークではない、文化と教育の場である」という主張はそれなりに政治的な説得力がある。

■ロンドンの科学博物館や自然博物館は本当に楽しい。様々な科学実験や自然現象の展示は迫真のリアリティを持っている。こんな物にいつでも自由にふれることができれば多くの子供たちはきっとすぐに科学好きになるだろう(もちろん大人たちも)。

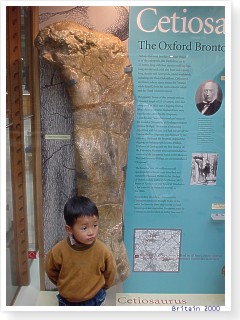

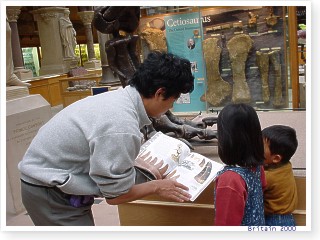

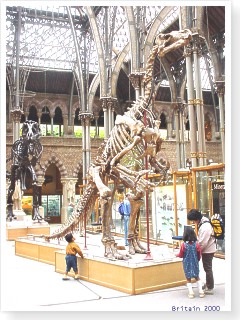

■オックスフォードでも大学関係の博物館はすべて無料である。だから恐竜が好きな子は毎日のように博物館でティラノザウルスの骨格標本に見入ることができる。ガンダーラの石仏やメソポタミアの楔文字もすぐに本物を確認できる。学問はたんなる紙の上の記号ではない。こんな刺激的な生活を送ればだれでも好奇心を揺さぶられる。

■日本では子供たちの理科ばなれが進んでいると聞く。科学のおもしろさにふれることなく大人になった人は不幸だと思う。まるで宗教のような手放しの科学信仰もいただけないが、科学的論理性や客観的実証性もよく知らない人が、生半可な知識で科学を批判する姿をみるとなんともやりきれない。 ■もちろんしかるべき科学的思考法を身につけた人が、どうしてもそれには飽き足らなくなって、さらなる未知の領域に足を踏み入れることはあるだろう。あるいは哲学の世界で人間の存在のあまりの複雑さに悩む者が、数学の美にとりつかれることもあるだろう。

■以前にも書いたが、日本の教育の場においては、人生の長さを考えるときわめて若い時期から、理系と文系という二分化をおこなっている。その弊害は非常に大きい。(いろいろなところでふれているが、科学的思索と文学的感性の融合という点では「寺田寅随筆集」岩波文庫をぜひ奨めておきたい)

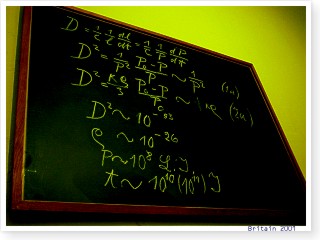

■先週、オックスフォードの博物館がまた一つリニューアルオープンした、科学史博物館である。中は天球儀や顕微鏡などのがらくたでいっぱいだ。かの平賀源内も大事に持っていたというヱレキテイル装置もはじめて見た。そこでは20世紀という科学の時代を夢想することもなくこの世を去った、近世の科学者たちの熱い息づかいを感じることができる。あの時代に、衣食のことも考えず、遠い星の動きや小さな生き物の世界に没頭した人々とは、いったいどんな存在だったのだろう。 ■科学という妖しくも美しい世界は、多くの人を虜にしてきた。そしてその潮流の中に今の自分がいるのだと考えるだけでもわくわくする。展示品の中には、オックスフォードで講義をしたときのアインシュタインの直筆の黒板もあった。僕はそれを見て人間としてのアインシュタインの存在を非常に身近に感じた。

■学問や知識を育てるためには長い揺籃の時代が必要になる。相対性理論なんていまだになんの役に立つかわからない。それでも人々はアインシュタインの発見を愛でる。人の一生よりもはるかに長いタイムスパンで物を見ないと、こうした知を愛する風土は育たない。 ■かたや日本の国立博物館は、いつのまにか国家公務員削減の問題とすり替えられて、大学とともに独立採算化を余儀なくされている。これからは、ただでさえ高額な入場料や学費がますます高くなるだろう。本当にみんなそれでいいと思っているのだろうか?

■イギリスにおける博物館や美術館はいわば図書館と同列なのである。確かに僕はフィールドワーカーとして標本化(博物館化や図書館化)された学問をしばしば批判する。しかし、今日の問題はそれ以前の話である。 ■もしかしたら花開くかもしれない未来の才能の芽が、水を与えられないまま育つこともなく枯れていくのは悲しいことだ。大学や博物館を単なる商売としてしか見ていない「現世利益」的な発想は将来に禍根を残すだろう。

|

|

Copyright 2000. Daisuke & Yuko TAKEKAWA. All rights reserved. |

|