■奄美大島の名瀬(本土では「なぜ」とよむが、島の人は「なせー」と呼んでいた)にある大島高校で出張講義をした。奄美大島も初めてだし高校生に授業をしたのも初めてだった。

■自分が高校生だった20年以上前を思い出しながら、ちょっと緊張しつつ話をした。あのころ私は高校が嫌いだった。高校もたぶん私のことを嫌っていた。そんな話からはじめた。

■あの高校は「基本的生活習慣の確立」などというイヤらしい言葉を使ってとにかく普通であることをもとめてきた。私はほかの人と同じように振る舞わなければならなかったし、出る杭は打たれ続けた。なにしろ私のかよっていた高校は「普通科」高校だったのだ(もし異常科高校なんてのがあればたぶん楽しかったろうにね)。

■こんな私が、本土に強くあこがれ本土並みの教育環境を求める島の高校で授業をした。専門の話を交えながら、彼らに大学にはいると世界がどんな風に広がるのかを話したのである。

■大学の勉強では「普通」のかわりに「特別」であることが生きてくるはずだと。島の中から島の外へ、そして島の外から島を眺め、さらにもういちど島に戻ったときに、小さいころから慣れ親しんだものが違って見えてくるはずだと。人類学者もまた旅をしながら世界の視点を変えていく。たくさんの普通を経験し、それぞれが特別であることに気づかされる。そんな時、良くも悪くも「島」という存在はかけがえのないものになるだろうと。

■深い森に抱かれた奄美大島は田中一村が最後の時を過ごした島だ。極貧の中で誰に看取られることもなく一村は死んだ。当時、彼の絵も、彼の存在すらも、ほとんど忘れ去られていた。

■私が一村を知ったのは、彼が「再発見」されて間もない1979年ころのことだったと思う。そして1985年、つまり私が20歳の時に、全国を巡回して開催された彼の展覧会で、私は初めて実際の絵に出会った。

■それからはや18年の月日がたった。そして今回、彼が暮らしていた島で一村の絵に再び会うことができた。

■昨年できたばかりの田中一村記念美術館の中で、記憶に焼き付けられたその絵は、彼が若い頃に描いた絵とともに展示されていた。

■7歳の時に文部大臣賞を取り、神童とよばれ日本画家としての将来を期待された一村。しかし、30代40代にかかれた絵はたしかに器用ではありながら凡庸さの中に躊躇していた。残念ながら私はそこに彼の晩年の気迫のその片鱗すら見いだすことはできなかった。

■だからこそなおさら彼の苦悩が伝わってくるのだ。50歳を前にただ一人自分の才能を信じながら旅に出る一村。すべての財産をなげうって島に住むことを決意する一村。食べるために働き、ひたすら絵を描きつづける一村。もう売るためには絵を描かないと決心し、病気と闘いながら赤貧にあえぐ一村。

■彼がそのすさまじいばかりの境地に達したのは、彼を支えつづけた姉を失い、戻る場所をなくした最後の3年間あまりである。そのころの彼を知る人はほとんどいないし、研ぎ澄まされた精神と限界を超えた身体の果てに鬼才がたどり着いた傑作は、ほんの数えるほどしか残されていない。

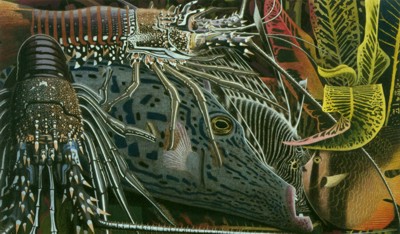

■私が大学2年のときに初めて沖縄にいったとき、目に映る風景がすでに一村によって与えられていることに気がついた。私は沖縄に行く前から、海を背景に黒く陰を落とすアダンの葉の一筋一筋を知っていたのだ。伊藤若沖に比せられるその精密で大胆な自然描写のなかには、亜熱帯の杜のすべてがあった。

■彼は閻魔に見せるために描いた絵とともに孤独な生を終えた。美術館の最後の部屋にたち、私は身が震えるような思いがした。熱いトタン屋根の下でひたすら色を重ねる彼の一筆一筆が浮かび上がり、薄暗い部屋と汗に照る彼のやせた手が見えた。私は突き落とされた。18年前には感じることのできなかった畏怖であった。あれから18年間私はなにをしてきたのだろうか。

■「特別」であることの残酷さ、逸脱と狂気の果てにあるもの、なにもかもをすてて追いすがりたくなる焦燥、とどめることのできない欲望。

■忘れたわけではない。普通であることに満足しているわけでもない。外の世界、いや世界の外を覗きみたい熱病は、あのときとかわりない。現実の堅い壁に押しつぶされながら、崩れかけた割れ目を血まみれの手でたたき続ける